|

04/4/11 D N A に 魂 は あ る か

フランシス・クリック 著 中原英臣・佐川峻 訳 脳の研究が進んでいる現在、「心」とは何だろうか、ということについて、大まかにいって二つの考え方が分かれているようだ。 一つ。 心は、しょせん脳の機能に過ぎないから、解明が進めば、物質的なベースですべて説明がついてしまうだろう、という考え方。たとえば、男と女からどのようにして子が生まれるかについては、細部(たとえば、卵が分裂していくにしたがって、どうしてある部分は筋肉となり、内蔵となり、脳となっていくのかという組織分化のメカニズムの詳細など)は未解明の部分があるが、それはすべて分子レベルの仕組みによって進むこと、その詳細はDNAという分子に書き込まれた遺伝情報にしたがっていること、などについては、今やだれしもが認めている。それと比べると複雑さの程度においては、はるかに脳の方が高いが、考え方としては同じように、脳の働きとしての心は、物質的な観点から解明され、なにか超自然的なものが必要とされるようなことはない。これは大部分の自然科学の研究者が信じている立場である。 しかし別の考え方もある。私たちの心にある自己意識、主観的な感覚の質などは、自然科学的な解明の届かないもので、それが最後に残る。このことは、非専門家であるわたしたち一般人が漠然と感じているところで、それをさらに深遠な言葉で語る哲学者たち(特に現象学哲学者)がいる。宗教者になれば、物質的なものとしての身体と、その身体に宿っている魂、という考え方をして、魂の不滅を説く。 大まかに二つに分けたが、その中間には、微妙に色合いを異にするさまざまな考え方があるようだ。この本を書いたフランシス・クリックは、第1の立場の最右翼にいる人だ。脳のことを勉強していくためには、徹底して自然主義・科学主義とでもいう立場で書かれたこの書物を読んでおくことは必要だろう。内容は専門的になるので、問題意識だけを感じとっていただく程度の紹介を試みる。 脳の研究が進むと、私たちが心とか魂という言葉でいっている、この自分自身の意識が、すべて脳の構造と機能で説明が付いてしまう。何の神秘性もそこには残らないだろう。そのことを、明確に宣言し、その探求の道筋や戦略を示そうとしたのが本書である。本書のもともとのタイトルは「驚くべき仮説(Astonishing Hypothesis) であるが、その仮説とは、

という表現で示されているものである。 著者の F.クリックは、ワトソンとともに二重らせんDNAの分子構造を発見した(1953年、1962ノーベル賞受賞)人である。その人が、遺伝には、細かい問題は残るにしても、本質的なところはもう分かってしまった。残るのは脳の問題だとして、早々とそちらの研究に転向した(1976年)。その足跡とこれからどう研究を進めたらいいかを書いているのが本書だ(1994出版)。DNAの発見者であるクリックが書いた本だということをいいたかったのか、日本訳のタイトルは表記のようになっているが、中身からは、かなりずれた題だ。日本語の表題がいうような内容は、まったく本書にはない(近頃、日本訳にあたり、このように人目を引くタイトルに付け替える例が多いのは嘆かわしい)。 脳の働きが、物質的ベースで説明できるといっても、脳の構造はじつに複雑であり、働き方は多様である。コンピューターの働きを部品から説明するように簡単にはいかない。コンピューターなどに比べるとき、脳に特徴的なのは、ある程度の機能分担はあるものの、これという中核的な部分があるのではなく、何億という神経細胞が、相互作用しあい、協同して働いているということである。要素の数が膨大であり、それらが相互に信号を交わし合い、刺激しあったり、抑制しあったりする。その結果が、知覚であり、感情であり、意識であり、欲求である。 この複雑さが探求を阻んでいるが、その複雑さにめげずに、上の仮説を信じて解明を進めるしかない、というのが著者の考え方だ。どこから解きほぐしていくか。クリックは、視覚から解明するのがよいとする。 私たちは、何かを見ている。それはテレビカメラに相当する眼が、外界を写しだし、それを脳のどこかの部分が処理して、頭の中のスクリーンに映し出している、というような簡単な仕組みではない。私たち誰もが、現に外界の像を眼前に見ているが、それがどのようにして私たちに見えているのかについては、まだよく分かっていない。今までに分かっている視覚の仕組みを、著者は詳しく説明し、これからどんなことを、調べなければいけないかを提案する。 読んでみると、じつに複雑な仕組みが、私たちがものを見る視覚の後ろで動いているかに驚く。脳は、眼の網膜で受け取った刺激から、デジカメ画像に相当するような画像を脳のどこかに取得しているのではない。ものを見る過程で、脳のさまざまな部分が働き、ものの輪郭、色、運動などを分担しあって分析しているのだ。描像を得るだけではなく、視覚情報の分析を同時進行で行っている。そのことが、視覚の心理的テストや、脳に障害を受けた人への実験、猿を使った脳神経学的な実験などで明らかにされてつつある。その詳細を、この本ではじめて知ったが、こつこつと積み重ねられてきた探求の跡はすばらしいものだ。

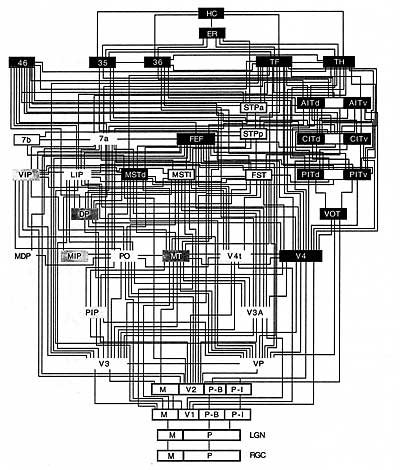

この著者らが詳しく書いていることを省略して、一枚の図で代表してもらうとしよう。これは視覚に関係した脳の部分部分が、どのような働きを持ち、互いにどのようなつながりを持っているかを、非常に簡略化し、模式化して描いたものである。複雑な回路図のように見えるが、ここで1本の線で書かれているつながりは、じつは数百万の神経細胞のつながりを代表している場合もある。それほどの簡略化をしても、こんなに複雑であるということで、脳の機能の複雑さが推測できる。各部分の機能は、詳しくは分かっていない。つながりも、もっと詳しく見る必要がある。しかも視覚が働くなかで、これらがトータルなネットワークとして情報のやりとりをし、相互作用することで、あるまとまりのある描像が得られる。その相互作用の詳細を理解する必要がある。著者の仮説は、このように複雑に相互作用しあう神経細胞が脳の働きであるとして、その働きを一つ一つ解明していこうとしているのだから、詳細な解明は、途方もなく道が遠い。しかし、この道を行くしかない、というのが、著者の主張である。 著者は、弱音も吐いている。本の終わりの方で、脳の科学的探求の現状は、「まだジャングルのなかを手探りで歩いているような段階だ」 と書いている。また、「この本を書きながら、私の心は臆病と自負との間を揺れ続けた」 とも告白している。脳の解明の過程で、何か決定的なブレークスルーが必要だと感じている人は多い。いや、そんな画期的なブレークスルーはない、と信じている人もいる。途方もない複雑さが、解明を阻み、脳と心は、いつまでもその神秘性を保持し続けるのかもしれない。そのかぎりに置いて、私たちは、心に神秘を感じ、超越論的な哲学と宗教とは存在しうるのだろうか。 |