|

スペイン旅行記 10 第 4 章 ト レ ド

3月18日(月)、スペイン4日目。旅の始まりとなったマドリードを離れて、次の宿泊地のグラナダまで、バスで、およそ370キロメートルの移動の日。途中、トレドと、ラ・マンチャ地方の風車の村・コンスエグラを訪れることになっている。 トレドは、首都マドリードから南に70キロメートルに位置する古都だ。だれが言い出したのか、「もしスペインに1日しかいられないのだったら、迷わずトレドを目指せ」という名文句があり、トレドの魅力のすべてを示唆しているという。大いに期待して向かい、文句なしに、トレドの街を満喫した。 トレドへの道中、タホ川にまつわる「ロドリゴ伝説」を聞く。 もうひとつ、フリアン伯爵が、自らの王国崩壊に荷担したのには、深刻な理由があるという。伯爵の美しい娘フロリンダが、トレドのタホ川で水浴中に、ロドリゴに見られた。あげくには誘拐されて、無理矢理に、情婦にされたのだそうだ。名誉を傷つけられたフリアン伯爵が、娘の恨みを晴らすために、アラブ軍と手を結んだという。一方、ロドリゴは戦死したのかどうか不明だし、傷ついて絶望しながら、スペイン全土を、乞食になって放浪したという伝説がある。また、自らの罪業によって、一夜にして王国崩壊をもたらした自責の念で、墓穴に入って蛇に噛まれて死んだという、そんな伝説もある。 ロドリゴ伝説は、繰り返された政争物語のひとつだろうが、西ゴート軍の手引きで、イスラム教徒が王国を滅亡に追い込んだことだけは、事実だ。

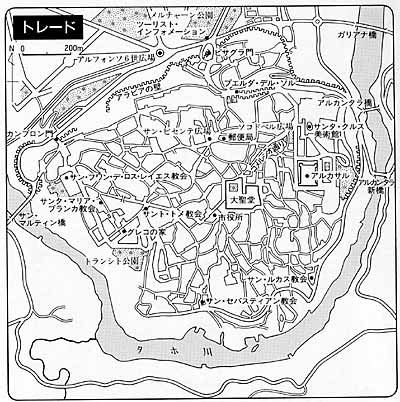

1時間余りのドライブで、トレドに到着。トレドの町は、タホ川が大きくカーブを切った辺りで、台地の三方を取り囲んで広がっている。川と台地の地形が、要塞の機能を備え、古くから重要な土地だったことがわかる。 手元に、「世界歴史地図」(帝国書院=ウェスターマン社刊)がある。イべリア半島を、時代を追って眺めると、ローマ帝国の属州イスパニア時代に、半島の経済活動の拠点として、トレトゥム(現在のトレド)という地名が出てくる。地中海側のタラコ(現在のタラナゴ)と、大西洋側のオリシポ(現在のリスボン)を結ぶ中間点に位置して、重要な通商路だ。 タホ川に架かる新アルカンタラ橋を渡り、イスラム文化の影響を残す新ビサグラ門の脇を通ると、まもなく広場があり下車。ここからは、台地に広がる旧市街まで、長い、何段ものエスカレーターに乗る。東京の恵比寿にある「歩く歩道」に似て、ジッとしていても目的の場所まで運んでくれるのだから、楽チンだ。ツアーに参加している若い姉妹が、運動不足を解消するのだと、エスカレーターのわきにある階段を、汗をにじませながら、登っている。以前は、こうして息を弾ませながら、急な坂を登っていたのだろう。エスカレーターからは、眼下に広がる街のパノラマが眺められる。地図を取り出し、「あの大きい建物はなんだろうね」「緑の多い場所は、古代ローマの円形競技場の跡なんだって・・・」と、街の表情を確かめて楽しい。 エスカレーターの終点からは、迷路のような細い路地を辿る。こうした場所を歩くのは、夫の趣味だから、目を輝かせて走り回っては、カメラを向けている。 先週、マドリードでヨーロッパ閣僚会議が開かれていた。会議終了後、参加国の閣僚が、マドリード周辺を訪れている。昨日も、パトカーが走り、ものものしい雰囲気に緊張したが、今日は、トレドへのお出ましのようだ。バスを降りると、広場周辺はもちろん、旧市街の狭い曲がりくねった道の角ごとに、警察官が立っている。「この分だと、今日のトレドは治安がいいね。スリやかっぱらいは、商売にならないもの・・・」「賓客が訪れたときの、東京都心の警戒態勢と変わらないね」と、てんでに言いあう。こんなにたくさんの警察官は、普段はどこにいるのだろう? おそらく、全国からの動員だろう。 最初に訪れたのが「サント・トメ教会」だ。グレコの最高傑作「オルガス伯の埋葬」(1586〜88)が、ここにある。 ギリシャ人のグレコ(1541〜1614)については、プラド美術館でも触れた。16世紀のスペイン絵画を代表する画家であり、近代スペイン絵画の祖でもあるにもかかわらず、彼の画法は、ときの王フェリペ2世に好まれなかった。画家の最高の出世ともいえる、王室画家にもなっていない。 サント・トメ教会の至宝「オルガス伯の埋葬」は、厳重な規制と管理のもとで、公開されている。以前、ミラノで、ミケランジェロの「最後の晩餐」を観たときを、思い出した。大きな部屋に、たった1枚の絵がある。入室する人数が制限され、人数を数えると扉を閉める。空気調整がおこなわれて、保存に神経質だ。カメラは一切使用禁止だ。一定の時間がくると、「はい、お次・・・」という感じで追い出される。 「オルガス伯の埋葬」も、ほとんど、これと同じだ。私たちが入室したとき、幸いにも、観光客があまり多くなかったので、ゆっくりと眺めることが出来た。ガイドによれば、いつもだと、押し出されるような状態だそうだ。 「オルガス伯の埋葬」は、1312年に亡くなったオルガス伯の埋葬のとき、聖アウグスティヌスと聖ステファノが、亡骸を葬るために現れたという奇跡を描いている。絵の中の埋葬に集っている人物には、描かれた頃の実在の人物、例えばフェリペ2世がいるし、グレコ自身がこちらをまっすぐに見ている。左端に松明を持っているのが彼の息子だ。葬儀の群像描写のなかに、グレコの自己主張が込められていると感じる。そう、「あの、ギリシャ人!」と呼ばれていたグレコが、息子が着ている衣服の、白いポケットの部分に、「ドメニコス・テオトコプーロス」と、ギリシャ語の本名をサインしているのも、彼の自己主張だ。 次に向かったのが、「カテドラル」だ。カテドラルは、1227年に、イスラム教の大モスク跡に建設が始められて、1493年、レコンキスタ完了の翌年に完成。現在も、スペイン・カトリックの総本山だ。 とにかく、「カテドラルはとても大きい」というのが、第一印象だ。パリのノートル・ダム寺院と並ぶ、フランス・ゴシック様式の代表的な建築だ。内陣の奥行きは123メートル。周りは二重の歩廊で、中央部に、聖職者席・聖歌隊席が続く。聖職者席には、グラナダ征服戦争の情景が、クルミ材に細密に彫刻されている。1495年に造られたというから、レコンキスタの完了直後の、カトリック教会の昂揚した気持ちが、込められている。聖歌隊席上部のパイプ・オルガンは、バロック式とネオ・クラシック式のふたつが向かい合っている。どちらかが、カルロス1世からのプレゼントだとか。 主祭壇の衝立には、新約聖書の物語が表されている。結構鮮やかな色彩だ。透かし細工のドームの天井から差し込む光。色つきステンド・グラスからの光。それらが、無数の天使や聖人の像に、陰影を与えて、神秘的だ。 教会参事会会議室には、トレドの大司教たちの肖像が彫刻されて、正面のフレスコ画の前に置かれている。その他の肖像画も、周囲の壁にずらりと並んでいる。ムデハル様式の装飾天井が美しい。 宝物室には、イサベラ女王の冠初め、フランコ総統の剣、フィリピンから贈られたというサンゴでつくられたキリスト像、手書きのサン・ルイの聖書、その他、時代も内容も脈絡のないものが展示されていて、呆れる。そんな中で、「聖体顕示台」の輝きに、目を見張る。金・銀でじつに細密な細工が施され、なんと5600個もの宝石がはめ込まれているのだ。 凝りに凝った装飾が堂内に溢れて、圧倒される。これでもか、これでもかと、次々に現れる彫刻を見るたびに、人間の頭脳から生みだされる造形美は、とてつもないなと感じて、心が騒ぐ。余りの装飾過多に、かえって落ち着かないのだ。いやあ、疲れましたね。こってりとしたご馳走を食べた後の胃袋に似て、食傷してカテドラル見学を終える。 すでに12時を過ぎている。昼食のレストランへ。(後で取り上げる) トレドを離れる前に、展望台へ(ここからの眺めは、フォトレターと写真編で紹介している)。午前中に訪れた場所が、岩山のような赤い台地に蹲っている感じだ。タホ川を挟んだ台地に、重なるように建つ高い建物と低い家並み、そのあいだに繋がっている狭い小径が見え隠れし、観光客の群れが動いている。入り組んだ迷路や、ムデハル文化など、トレドに染みこんでいるアラブの数々の影響を反芻しながら、「トレドという町は、素晴らしい町だ」と呟く。 そう、そう、トレドを離れる前に、もうひとつ触れておきたいことがある。スペイン人宣教師のフランシスコ・ザビエル(1506〜52)が、日本を訪れたのは、1549年だ。彼の滞在中の布教活動が、日本のキリスト教の始まりだ。支配者から庶民にまで、キリスト教を信仰する者が広がっていく。 |