|

08/6/4 ラ イ ン 旅 日 記 5 【寄り道】 フ ラ ン ド ル の 歴 史

ちょっと寄り道して、フランドルの歴史の復習です。興味のない方は、ここを飛ばして、お先へどうぞ。 ベルギーから始まった旅。どこを訪れても、その町を巡る人間模様が面白い。昔、この地に、だれが生まれ、なにをしたか。それからどうなったか。有名無名を問わず、土地に関わる人間に好奇心が疼く。多少なりとも歴史を彩った人物ともなれば、その背景に見え隠れする人間臭さを、見逃すことができない。大聖堂や市庁舎などの建造物については、比較的ガイドの解説は丁寧だが、それに関わった人物になると、途端に大まかになってくる。これからの日程が進む前に、少し、フランドルを中心にネーデルラントの歴史をまとめよう。 ベルギー北部とオランダ南西部は、フランドル地方と呼ばれている。この地方は、カエサル(100BC〜44BC)時代にローマの属州になり、430年頃にゲルマンのフランク族が定着。西ローマ帝國(395〜476)が滅亡すると、フランク王国(メロヴィング朝・カロリング朝)が発展した。王族の財産相続による領地の分割や、有力貴族の台頭もあって、この地方は、9世紀に”フランドル伯領”となった。フランドルという呼び方は、中世の領邦名からきている。フランドル地方を少し拡大すれば、ネーデルラント(低地方の意)地帯になり、現在のオランダ・ベルギー・ルクセンブルクと北フランスを含んでいる。 さて、12世紀頃、フランドルには自由都市が発達し、特にブルージュはフランドルの中心として、北ヨーロッパでもっとも豊かな都市となった。何故か。羊や牛の牧畜とイギリスからの羊毛の輸入によって、毛織物産業が栄えたこと、貿易による物資流通がさかんだったことがあげられる。北海を往来する商船は、スカンジナヴィア半島やバルト海に及んでいたし、ライン川や運河の水運を利用して、内陸への交易も行われた。フランドル地方の特権都市(領主の支配のもと、市民の自治を認められた都市)では、市壁を築いて出入りの門を強固に管理した。都市の冨の安全を計るとともに、有利に貿易活動をおこなう意図も含んでいた。13世紀のブルージュを例にとると、北西ヨーロッパ都市間の同盟「17都市ハンザ」と、商人の利益を守る「ロンドン・ハンザ」に参加し、14世紀から16世紀にかけて、ヨーロッパ経済圏の要・北海の交易拠点として、繁栄した。前回、ブルージュの商人が、ミケランジェロ作の「聖母子像」を購入したことに触れたが、イタリアを代表する彫刻家の作品を、大枚をはたいて購入できる財力があったからだ。 ここで、今回の旅の資料として参考になった、1冊の本を紹介したい。 ところで、冨が集積する風土を、周辺の国々(フランス・神聖ローマ帝国・イギリス・スペインなど)が放っておくはずはない。「わが娘を妃にすると、貴国の繁栄に好都合ですぞ」と売り込み、その実は、娘を布石にして野心の拡大を目論んだ。情報網を張り巡らして「息子のお相手は、どこの国から迎えたら有利か」と、色目をつかった。”ネギ鴨”を狙ったのである。それでも思うようにいかなければ、しばしば王侯貴族の婚姻関係=王位継承権を利用した戦いに発展した。 例えば、百年戦争(1339〜1453)がある。フランス領内のイギリス領を巡る争いは、王位継承が絡んで、なによりもフランドル地方の羊毛工業の利害が焦点になった。

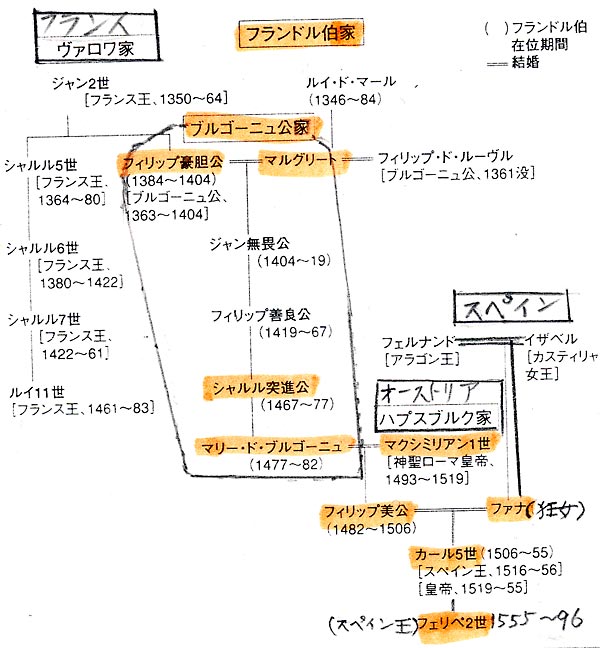

そんなイギリスとフランスの王侯貴族の対立を狙って、フランドル地方の都市市民が、したたかな漁夫の利を狙う動きも見せた。ブルージュのマルクト広場の中央、鐘楼に対面して、肉屋のヤン・ブレーデルと織布工のピーター・ド・コーニングの2人の彫像が建っている(上の写真の右の銅像)。彼らは都市の自治を守るため、市民軍の指導者となり、コルトレイクの戦い=金拍車の戦い(1301〜2年)で、フランスの騎士軍を破った英雄だ。敗北した騎士が使っていた「金拍車」が、市民軍の戦利品となったことから、戦いの別名となった。”金”は、古今東西を問わず、高価だった。そして、彼らの本業が肉屋と織布工というのも、ギルドが実力を備えて活躍し、フランドルの繁栄を象徴している。 あるいは、今なおフランドルの人々に愛されている”ブルゴーニュのマリー”の墓は、「聖母教会」にある。名前(マリア)が同じだからと、ブルゴーニュのマリーの眠る教会に、聖母子像を飾ったのだろうか。なお”ブルゴーニュのマリー”の金ぴかの像が、ブルク広場に面した「聖血礼拝堂」の正面にあることは、前回の写真説明で書いた。 ヨーロッパの王侯貴族の婚姻関係のあれやこれやは、じつにややこしいし、歴史の節目に重要な役割を担った人物も多い。ヨーロッパ各国の文化に、意外な人物との関わりをみることもできる。交通機関が限られている時代にしては、人間の行動範囲の広がりや活動は、現代の非ではない。 また、宗教改革の波が押し寄せた頃、商人はカルヴィン派を支持し、「政治を握る権力から、教会は独立すべきだ」と主張した。王侯貴族は、それまでの教皇権と結びついて新しい動きに否定的だった。こうした支配者と市民のキリスト教信仰の基盤の違いが、やがて、オランダとベルギーの国家成立とその後を決定していく。 以上、おおまかにフランドルの歴史をまとめたが、具体的な動きを少々付け加えよう。 1、フランドル地方のハプスブルク家とブルゴーニュ公国の関係について。 父シャルルの死とマクシミリアンとの結婚。ブルゴーニュ公国の存続を左右するマリーの決断が、フランドルの人々を喜ばせた。やがて2人の間には、息子フィリップ美公(1482〜1506在位)が誕生し、マリーは幸せの絶頂にあった。ところが好事魔多し。マリーが、鷹の放鳥中の落馬事故が原因で亡くなったのだ。結婚生活5年目のまだ25歳。マリーの死は、ブルゴーニュ公国百年の歴史に、突然、幕を下ろした。フランスとオーストリアに挟まれたブルゴーニュ公国は、”ブルゴーニュのマリー”の結婚を賭した大国との接近で、うまくいくはずだったが、悲劇的な最後を迎えた。今でも、聖血礼拝堂正面にマリーの彫像が残り、彼女が聖母マリア教会に眠っているのは、フランドルの歴史に輝くマリーへのオマージュだろう。 2、フランドルに、スペインの影響が及んだ背景について。 3、フランドルの最盛期と宗教改革の波及について。 (注)「太陽が没することなき帝国」・・・ハプスブル家は、スペイン・神聖ローマ帝国(ドイツ・オーストリア)・フランドル・南イタリア・ミラノ・新大陸(コロンブスの到達)・フィリピンを支配し、地球を一周したことから称される。 スペインのカール1世の治世は、ルター(1483〜1546)やカルヴィン(1509〜64)の宗教改革の時期にあたる。王はカトリックを重視し、カルヴィン派弾圧のための戦費を、故郷のフランドル(ゲント)に求めた。さらにフェリペ2世は、カトリック政策を展開し、本国スペインのカルヴィン派商人を弾圧したので、多くの商人はフランドルに逃れた。やがて弾圧の手はフランドルにも及んだ。「窮鼠、猫を噛む」の図で、商人は王に反旗を翻す。特に北部のカルヴィン派商人の意志は、「断固として戦う」という決定的なものだった。オレンジ公ウイリアム(1533〜84)を世襲総統に担ぎ、1579年、「ネーデルラント連邦共和国(オランダ)」が独立した。この過程で、フランスの影響が強く、カトリック信者の多いフランドル南部は挫折し、1831年のベルギーの建国まで、独立はお預けになった。 その後のキリスト教の分布では、概ねプロテスタントはゲルマン系民族のオランダに、カトリックはラテン系のベルギーにと、色分けされている。同時に、両国の独立への意気込みが、深く関係している。 ただし、現在のオランダは、プロテスタントよりもカトリックの信者が多い。国造りの当初から、おそらく、カトリックは人間の現実に”まあまあ”の包容力があるのに対して、プロテスタントには、勤勉を土台にする”窮屈な”生き方が求められたからだろう。過去の歴史的な因縁はともかく、現在のオランダに自由な考えが定着しているのとは、無関係ではあるまい。曰く、「世界のどこの国よりも早く、安楽死を合法化した」「ゲイの人権を公認している」「移民を積極的に迎え入れている」「マリファナを認めている」「売春を合法化している」、云々・・・。ベルギーとオランダの建国からの歴史は、想像以上に違ったお国柄の展開となっている。 旅は、まだ3日過ぎただけで、ベルギーのほんの一部しか訪れていない。それにも関わらず、なんと多くの華麗なる人物が、時代を彩ってきたことかを思う。個人の幸・不幸を飲み込んだフランドルの歴史が、広がる風景に馴染んでいる。さらに、旅の楽しみが続く。 最後に、ブルゴーニュ公国を巡る閨閥の系図を添えておく。

|