|

08/11/08 ラ イ ン 旅 日 記 13

旅の12日目 4月19日(土) 5時起床。昨日は見事な快晴だったので、夜、鏡を覗きながら嘆いた。「まあ、なんと見事な日焼けだこと・・・」。今日は一転して雨。「歩き回るのには、有り難くないなあ・・・」。天気は、照っても、降っても、文句の対象になる! 緑が、日に日に濃くなっていく。ライン川を朔航して南下してきたし、この時期の季節の動きが早い。辺りは八重桜が多く、満開の花が雨に打たれてボッテリと重い。日本の桜の花のイメージからは、ほど遠い。

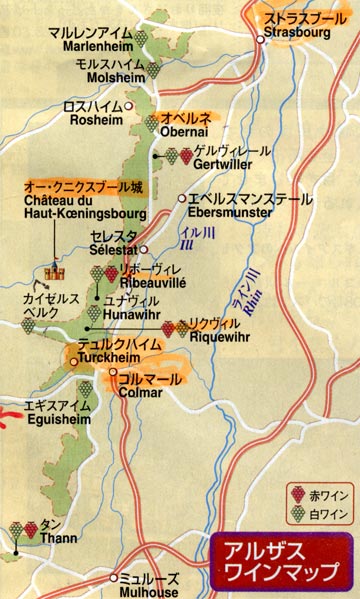

コルマール近郊のアルザス・ワイン街道の村巡りの日。9時にホテルを出発。ドライバーはマルセルさん、ガイドはカフェーラさん。北上するワイン街道は、当然ながら、どこまで行っても、見晴るかすブドウ畑だ。早速、カフェーラさんのワイン解説が繰り広げられる。すでに、どこかで聞いたり、写真集を眺めたりしているが、ブドウ畑を眺めていると、ワインへ至る話が現実味を帯びて、興味が高まってくる。 まず、アルザスの気候。昔、昔の、そのまた大昔のおよそ7000万年前のこと。アルプス造山の地殻変動で、ライン地溝帯ができた。以来、ヴォージュ山地が壁の役割をしている。山脈は偏西風を遮り、南から吹き込むフェーン現象もあって、アルザスの気候は、乾燥し暖かい。コルマールの年間降水量は500mm以下だとか。だが、内陸だから、冬の寒さは厳しく、天気の変化が激しい。 次はアルザスの土壌。ライン川を挟んで、フランス側はヴォージュ山地、ドイツ側はシュバルツバルト山地(黒い森)が対峙し、共に山の斜面はブドウ栽培に適している。アルザスでは、結晶片岩質の泥灰岩、薄い白色化石層、石灰岩質の砂岩が主だ。フランス・ドイツとも、山地の高低によって、結晶質板岩、赤色砂岩、貝殻石灰岩、赤色泥灰岩と地質が異なって、保水や熱を吸収する土壌となっている。隣りあっている丘陵でも、栽培するブドウの木の違いがあり、異なるワインを産み出す。気候と土壌の微妙な調和がブドウの木を鍛え、美味しいワインを産み出している。 アルザスは、ボルドー、ブルゴーニュと並んでフランス・ワインの名産地。アルザス・ワインは、ブドウの品種が名前となって、ラベルに示されている。

アルザス・ワインは、辛口の白が美味しい。よく知られている白は6種類ある。 赤には、ピノ・ノワール(Pinot Noir)・・・アルザス唯一の黒ブドウ品種。 それにシャンパンと同じ製法の発泡酒、クレマン・ダルザス(Cremant D`alsace)。 ワインの分類には、AOC(原産地統制の最高ワイン)、VIQS(上質指定ワイン)、地ワイン(ブドウを混ぜたものでヴィンデという)がある。産地と管理などで分類されている。 次々に具体的なワインが紹介され、「ワイン・セラーを訪れて、試飲しますよ」と、期待を持たせる。ライン川沿いの斜面には、ローマ時代からブドウの木が植えられ、ワインを造ってきた。中世末期頃から、ブドウ品種の適地栽培が研究され、現在のワインが出来上がってきたのだと、知る。 そう言えば、船上でも、ワイン&チーズの集まりがあった(4月13日)。そのときには、テイスティングの方法のレクチャーだった。「まず、ブドウ本来の香りを鼻で確かめます。次はグラスを軽く回して空気と混ぜ合わせた香りを嗅ぎます。それから、太陽の光に向けて色を眺めます。最後に、口に含んで味わってください・・・」。グラスを手にしてからの一連の作法があってこそ、ワインは楽しめるという。そんな内容だった。 若い頃、ワインを飲み始めて最初に覚えたのは、優しい曲線のボトルはドイツ・ワイン、そのうち、茶色のボトルはライン・ワイン、緑色のボトルはモーゼル・ワイン。それから、ずんぐりとしたボトルはフランスのボルドー・ワイン、なで肩ボトルがブルゴーニュということだった。その程度のことしか知らないから、「美味しいワインは美味しいし、どうもねと思うワインは、お呼びでないし・・・」といった拘りのなさで、ワインについての蘊蓄は馬の耳に念仏。自分の味覚を頼りにして楽しんでいるのだが、ワインの本場で教えられたからには、開眼しなくっちゃ・・・。 あっという間にゼレンバーグのベッカー・ワイン醸造所で停車。リクヴィルの郊外だろうか。ここで、ワイン醸造の工程を見学する。日本語を話す女性が、ワイン蔵を案内しながら説明する。暗く、ヒンヤリとした蔵に、静かに横たわっているワイン樽。樽は200年前に造られたものもある。その中に、10年間もの深い眠りを続けるワインが入っている。樽には独特の菌があって、それが発酵を促し、味の違いを産み出す。生産が少ないというのに、赤ワインを仕込んだ25キロ入りの樽の数の多さに、感嘆する。「これだけあったら、うれしいねえ・・・」。ずらりと並ぶ樽を見ながら、飲み助が唸る。バッカス像が、樽の並ぶ傍の壁に飾られている。古代ギリシャからのブドウの神さまが、出来具合を見守っている。「日本では、神社仏閣や神棚に御神酒を供えるけれど、バッカスのようなお酒の神さまはいるのかしら?」と、囁きあう。 (注)横浜の販売・・・見学後に、日本語のパンフレットを貰った。「横浜ワイン・コレクション」とある。ここに来るまでの間、ガイドがワインの説明をしてくれたが、その内容とほぼ同じだ。パンフレットは、”中部貿易KK横浜支店”の高橋哲夫氏がまとめている。日本の代理店(特約店)なのだろう。 ワイン蔵から10分ほど走って、リクヴィルへ。人口1000人ほどの鄙びた地で、19世紀半ばまでは、コルマールからの馬車が、公共の交通機関だったという。村役場前の広場に、その名残の馬車が飾られている。リクヴィルのメイン・ストリートには、ワイン・ショップやお菓子屋さんが並び「観光客を待っています」という風情だ。名物は、甘くてふわふわのクグロフやマカロンで、狭い間口に置かれた台に、少し並んでいる。10代の少女が声をかけ、オママゴトの店屋さんの雰囲気だ。自家製らしく、辺りには甘い香りが漂っている。今日の朝食のパンの中に、クグロフもあったなあ・・・。 6階建ての木骨組の家がどっしりと構え、見事に大きい。16世紀に建造されているのに、白壁と梁の手入れが行き届き、古さを感じさせない。1873年に設立された”アンシ美術館”が、通りの向こうに見える。アルザスの風景を描いた画家のジャン・ジャック・アンシ。大きなリボンを頭につけて、これまた大きく膨らんだスカートをはいた女の子や、黒い帽子を被って、赤いベストを着た男の子。どこの土産屋にも、のどやかな、愛らしいメルヘンティックな複製画や壁掛けが並んでいて、ご当地物だ。時間がなくて美術館には入らなかったけれど、後になって、彼の絵には”反ナチズム、反戦思想がある”と、聞いた。アンシの息子は、ウンターリンデン美術館の学芸員だったとか。

通りを歩いているうちに、建物の軒先に、それぞれ独特の印があるのを発見。「これ、何をあらわしているのかしら?」とたずねると、「ここの家は、パン屋、醸造所、その他。どんな商売や職業をしているかの印です」とのこと。「この地方では、パン屋の印は”仕事をしない人”を意味しているんですよ」と、カフェーラさんはウインクする。通りの先に、13世紀から16世紀にかけて築かれた城壁が残っている。1時間ほど、リクヴィルを散策。 ヴォージュ山脈中腹に、中世を彷彿させる城郭が見えてくる。絶好のカメラ・アングルとして知られる”オー・クニクスブール城”だ。バスはぐんぐんと山へ登っていく。標高755メートルの城壁の展望台に立つと、ワイン畑のひろがる平原のパノラマが一望できる。

ローマ時代から、城の辺りは、南北に通じる小麦とワインの街道、東西に走る塩と銀の街道が交差して、交易の中継ぎの役割を担って賑わったという。12世紀の文献に登場する城は、岩陰をくり抜いて建造されている。近世の3大発明のひとつの火薬が登場し、15世紀後半に、大砲が使われるようになると、中世から近世への戦術の変化は、こんな地方の城郭の佇まいを変えた。城の外壁が強化され、砲座が置かれ、防御塔が建造されたのだ。城は、政治の移りゆきで所有者が変わったりの紆余曲折があって、200年以上も放置されたままだったが、20世紀初めに修復されている。ときのドイツ皇帝(兼プロイセン王)ヴィルヘルム2世(1888〜1918在位)が修復を命じ、博物館にしたのだ。アルザス地方のゲルマン民族の力を誇示するのが狙いだったという。第一次世界大戦のドイツの敗北で、ヴィルヘルム2世は退位したし、アルザスはフランス領になった。「現在は、ワイン街道を辿る観光客が、年間40万人も、お城に訪れていますよ」と、カフェーラさん。バラ色の砂岩で造られた城は、女性的な柔らかい表情で、美しい。

さらにバスに揺られてリボーヴィレへ向かい、昼食前に村を歩く。ヴォージュ山脈の麓の斜面いっぱいにブドウ畑が広がって、ここもまた、美味しいワインを産する村だ。「リボーヴィレは”コウノトリ”の里でもあるんですよ。繁殖センターがあって、保護活動をしています。村の人たちも、積極的ですし・・・」。いた! いた! あっちの屋根の上にも、こっちの塔の上にも、枝を重ねた巣が張り出している! コウノトリの子どもが、不安定な格好で羽ばたいている。「オット。頑張って・・・」と心配しながらも、長閑な風景に歓声があがる。もうすぐ、巣立ちなのだろう。 建物の2階の出窓に、かなりの年月を経た”受胎告知”の彫刻が施されている。いつ頃造られたのだろう。この家の住人は、篤い信仰を支えに労働に励んだのだろうと、素朴な農村の暮らしを思う。ミレー(1814〜75)の描く「晩鐘」の世界が重なってくる。 この村のもうひとつの有名な行事は、9月第1日曜日に開催される「笛吹き祭り」だとか。そういわれて見ると、軒にトランペットの紋章がついているし、笛吹きの像があちらこちらに建っている。軒先に、「トランペットを吹く男」の看板がぶら下がっている。そこが、昼食をするレストラン「Au

Relais des Menetriers」だった。なんと読むのか、フランス語を解さぬ者にはチンプンカンプンだ。 昼食を終えて3時。バスで30分ほど走り、オベルネへ。ライン川の支流のエン川の畔にある町だ。13世紀と16世紀に建造された二重の城壁に囲まれている。古くからユダヤ人が定住し、1876年にユダヤ教会(シナゴーグ)が造られたのに、第二次世界大戦中のナチスの弾圧で破壊され、戦後復興している。”マルシェ広場”にある”オディールの塔”。その下の噴水は、1904年に造られた水道の記念だ。水道は町のシンボルだが、今は枯れた井戸となって、歩行者用の道路を塞ぐ格好で、デンと鎮座ましましている。大勢の観光客がひしめく歩道だから、ヨーロッパの町にしては珍しく、押すな、押すなのせめぎ合いとなっている。「オットット・・・」とよろめいた途端、派手に転んでしまった。手にしたノートとその間に挟んだ資料類が四散する。旅仲間が拾い集めてくれ、ちょっとした珍事で恥ずかしいし、大失敗。 今夜でツアーの日程は終わり、明日、ストラスブール経由で、日本へ帰っていく。旅仲間の”最後の晩餐”は、ホテル近くのレストラン「マイスターマン」で。メニューは、ガンのフォアグラ、淡水魚のマテロテ、焼き菓子。頭で食べる傾向がある者には、ガンだの、フォアグラだのと聞いただけで、「ああ、可哀想・・・」と胸が詰まり、眺めるだけでお腹がいっぱいになる。もったいないなあ・・・。せっかくの”最後の晩餐”は、焼き菓子で胃を満たす。「食に関しては、ますます冒険ができなくなった」と、いたく反省したが、その他のことはどうなのだろうか? 旅の13日目 4月20日(日)ストラスブールで旅仲間とお別れ 5時半、起床。快晴。パッキングをして朝食へ。 |