|

08/8/9 ラ イ ン 旅 日 記 10

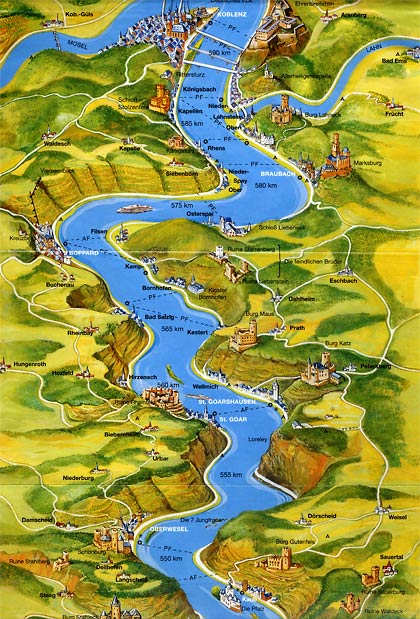

旅の8日目の4月15日(火) 昨夜はコーニングスターに停泊し、未明に離岸。目覚めたときには、ライン川を遡っている。いよいよ山場だ。6時半から開くビュッフェ式の朝食を早々と終え、デッキに上る。もやっている。朝7時頃にコブレンツを通過する予定だが、デッキ上の人影はチラホラとまばらだ。コブレンツからリューデスハイム間のおよそ65キロメートルの両岸は、古城とワイン畑が中世の面影を残し、クルーズのハイライトになるのだが・・・。 「アッ。あそこが、モーゼル川がライン川に合流している場所だよ。コブレンツだ! あれが,『ドイッチェ・エック』だよ。アナウンスでみんなに知らせればいいのにね」と夫はいう。デッキに出ている人は少ない。夫は添乗員に注意を促すために受付へ走り、まもなくアナウンスが流れたが、時すでに遅し。大部分の人は,このラインクルーズの見ものの一つを見損なってしまう。

ライン川を遡っていくクルーズでは、特に『ロマンティック・ライン』と呼ばれる部分が見ものだ。その始まりはコブレンツだ。上流から590キロメートルの地点で、古代ローマ語の”コン・フルエンテス=川の合流する地点”が、コブレンツの語源だとか。ラインとモーゼルのふたつの川が出会う辺りに、鋭く突き出しているのが”ドイッチェ・エック=ドイツの角”だ。その広場に、屋根の上に大きな彫像が聳える建造物が見える。背後の緑の彼方に、コブレンツの町が広がっている。かなりの大都会だ。町はローマ人が要塞を建造し、以後、経済・政治の中心として栄えてきた。5世紀にはフランク族が王宮を築き、12世紀には大司教が住み、フランスのルイ14世(1643〜1715在位)軍との攻防戦で町は破壊されながらも復興し、1815年にはプロイセン領になるなど、ずっと重要な拠点だった。第二次世界大戦中、連合軍の徹底的な空爆で全壊したが、不死鳥のように蘇っている。ワインと観光の町としても知られているそうな。 モーゼル川沿いのぶどう畑から生まれる白ワインのモーゼル・ワインは、ライン・ワインと並んで、ドイツを代表するワインだ。地色の瓶がライン、緑色がモーゼルと,ワインをたしなみはじめた頃、覚えた。どちらも甘口だが,最近は辛口もあるという。 流れに面するなだらかな丘が、一面の葡萄畑になっている。その遙か向こうに、空に溶け込むようにして古城が見える。川の流れを分かつ緑は、中州だ。「おや。なんと立派に踏ん張っているんだろう・・・」と、中州に建つ城門を見つける。小さな塔を抱えて、古い石造りの建物も建っている。増水の季節だから、土台の大部分は泡立つ流れに洗われているのに、びくとも揺るがない頑丈な造りだ。「どんな建て方をしているんだろう。すごいなあ・・・」と、感嘆の声があがる。

午前中、コブレンツからずっと、モジリアーニ号の甲板を右舷から左舷へ、また右舷へと動き回りながら、次々に現れる古城の佇まいを眺め、景観の移りゆきを楽しむ。船は時速11キロメートルという速度で進むから、前方から次第に迫ってくる古城が、正面を向いて全貌を見せ、やがて後方に遠ざかっていく。佇まいが少しずつ変わりながら、いつまでもゆっくりと眺められて素晴らしい。徒歩ではとうてい味わえない観光だと、クルーズのよさを思う。 ところで、「ロマンティック・ライン」と称されて、とりわけ美しい景色に注目が集まるようになったのは、そんなに古い話ではない。まずはゲーテ(1749〜1832)が、やがてハイネ(1797〜1856)に代表されるロマン派の詩人や作家が、ライン川を賛美する多くの作品を残してからだ。これは、現代風に言えば、格好のコマーシャルになった。ラインの景観が詩や小説に登場し、それを読んだ人々がラインの流れに憧れ、葡萄畑にワインの味を夢見たのだから・・・。 こんな憧れを背景にして、ヨーロッパの観光ブームが起こったのが、1825年頃だとか。当時の旅行社は、黙って成り行きを見逃すはずはなかった。多くの古城の見直しをしたのだ。「あそこにあるお城は、歴史的に重要だよ」「こちらは足がかりがいいし、美味しいワインの提供ができるね」「宿泊場所にしてもいいよ」と、保護と修復の働きかけを始めたのだ。ある古城は歴史を紹介する博物館になり、あるいは佇まいを利用するレストランに変身して、息を吹き返す。同時に観光資源として、歴史を留める近辺の市壁や城門、塔のある旧市街、教会などの復旧にも力を入れて、観光客の誘致に繋がっていく。 そもそものライン川沿岸の高台は、見晴らしがよく、周辺の動きをキャッチする重要な場所だった。城塞を築いたのも、軍事拠点の意味合いが大きい。加えて、経済面でも、ラインの水運利用を積極的に担っている。静かな沿岸風景を眺めていると、それらを巡る有力者の駆け引きの姿が浮かんでくる。つわものどもの夢の跡となって、もうすっかり色褪せた城塞があるし、中にはうち去られて崩壊し、いささかお気の毒な姿を晒しているものもある。だが、長い年月にわたって、武力を用い、睥睨した様子も伝わってくる。ライン川を挟んで、引いては押し返しを繰り返した歴史もあったのだ。 ついでに、ライン川に足跡を残した多くの民族や国々が、どんな役割を担ったのか。歴史の重層性を思いながら旅を続けたので、少々振り返っておこう。 もっとも重要なのは、ローマ人だ。それ以前にはケルト人がいた。現在、アイルランド・ウェールズ(イギリス)・ブルターニュ(フランス)に、ケルトの言語や風習が残る程度だが、彼らは元々、ライン・エルベ・ドナウの各河川を原住地にした民族だ。ラインに残る古い集落の中には、遺跡発掘から、ケルト人の居住跡もあるという。彼らは、紀元前10〜8世紀頃から移動を始め、紀元前5〜4世紀頃にガリア(フランス)やブリタニア(イギリス)に、紀元前3世紀頃には小アジアへと移動していき、紀元前後にローマの支配下に入った。牧畜経済を維持し、冶金術による鉄などの金属武器を使い、ヨーロッパ世界の黎明期に活動した民族なのに、定住せずに、その後の動きはあっけない。 ローマは、植民活動を盛んにおこなって版図を拡げ、ヨーロッパ各地に確固とした足跡を残している。彼らの活躍は、すでにケルンやコブレンツでも触れた。「全ての道はローマへ」と、陸路に加えて水上交通網が発達し、草木もなびく勢いだった。 それから、ゲルマン諸族が南下し、中でもフランク王国がキリスト教を受け入れ、ローマの遺産を活かしてヨーロッパの中世時代を導いていく。王侯貴族・豪族などの支配者は、ライン川などの沿岸の断崖上に城塞を築いて睨みを効かせ、気候風土を活かしてブドウを栽培し、美味美食のローマの伝統を受け継いで、ワイン造りに励む者も多かった。それが、目の前に展開する風景に繋がっている。さらに、経済力を強固にしようと、川を行き交う船から通行税を取り立てる。ほんとうに、頭がいい・・・。そのために、砦や水門を築き、岸辺や中州に関所を置き、やがて、高台から平地へと城塞を移す者も出てくる。1200年頃にはライン川利用の特権が売買され、利権を握る者の悪行と対立が伝説として語られ、歴史を彩っている。国際水路として航行自由になった19世紀半ば過ぎ(1868年頃)、ラインの通行税は、やっと廃止された。延々と続いてきた”川を制して、経済を確保する図”が、終わったのだ。平地に城塞が移ったので、住む者がいなくなった高台の城塞は、次第に荒廃していく。なかには、盗賊の住処になったものもあったらしい。 それにしても、なんと人間は、おどろおどろしい生きものだろう。ゆっくりと過ぎゆく城塞の解説がスピーカーから流れ、それを聞いていると、古今東西の変わらぬ人間心理が窺える。城郭の俗称に、絶えず争いが繰り返された背景が見える。呆れたり、感心したり、愉快になったり、気分も忙しい。振り返ってみると、興味深く聞いた解説の数々は、ごちゃごちゃにない交ぜになっている。特に舌を噛みそうな複雑な城塞の名前は、すっかり忘れている。「ああ、やんなっちゃうなあ・・・」と、旅先にまで付いてきた記憶力低下に居直りながらも、”ネズミ城”だの”ネコ城”だのと呼ばれ、あるいは、”敵対する兄弟城”という俗称は、ちゃんと覚えている。 8時頃、美しい木組みの家々が並ぶブラウバッハの町が現れる。その背後には、川面から150メートルの高台に、”マルクスブルグ城”が聳えている。13世紀建造当時の姿をもっともよく残し、中世の城塞として、唯一完全な姿を残すとか。

11世紀にファルツ伯が建造した”シュテレンベルク城”と、13世紀末に造られた”リーベンシュタイン城”が、すぐ近い場所に建っている。ふたつの城の間には、銃眼のある厚さ2,5メートルの防壁が備えられたとか。「それぞれの城主は、仲の悪い兄弟でね。お互いに対抗したんだよ」という伝説があって、”敵対する兄弟城”と呼ばれているという。敵対したかどうかは分からないが、囃し立てられたふたつの城塞は、16世紀には共に荒廃し、石切・採石場になった。辺りの山が、建築素材に相応しいことだけは確かだ。そして現在、再建されてレストランになっているとか。 長い街並みが続く岸辺に、隣り合っている家が見える。「あの白い建物がレストラン。その隣りの黄色のほうが教会です。教会経営のレストランで、シェフが牧師をしています。信者は、食事をしてからでないと、礼拝に出られないのだそうです・・・」。なるほどね。聖書にも「人はパンのみにて生くるにあらず」とあるもの。でも、あまりにもよくできすぎているなあ。合理的なのか、現実過ぎるのか、ヘンに可笑しい。 印象的な名前の”ネズミ城”と”ネコ城”の解説が流れる。「トリール大司教が命令して、1356年に建てられた要塞は、当時の最先端の建造でした。正式の名前はトゥルンベルクですが、後に”ネズミ城=ブルク・マウス”として知られています。”ネコ城=ブルク・カッツ”を築いた伯爵フォン・カッツェネルボーゲンが、虎視眈々と狙ったんですね。ネコがネズミを取るのに因んで、”ネズミ”には軽蔑の意味合いもあり、ネコ城とネズミ城として対比されました。・・・」。突然、映像マンガ「トムとジェリー」に思いが飛ぶ。旅の機中で、退屈を紛らわせるために観ることが多いが、ネズミとネコの智恵比べが文句なしに愉快だ。映画では、ネズミのほうがネコより賢いけれど・・・。ライン川のネズミとネコは、結局、どうなったんだろうか?

10時過ぎ、断崖が迫るローレライに差しかかる。高さ132メートルもある切り立つ岩。その剥き出しになっている崖の手前で、流れが大きく曲がり、川幅が急に三分の一(90メートル)程度に狭まって、複雑な急流になっている。水深5〜6メートルある場所では渦を巻き、岩礁が隠れている流れは、昔からライン川航行の最高の難所だ。19世紀になってからでさえ、ここを通過するのは生命を賭した冒険で、船人は神に祈り、船は鐘を鳴らして、運行した。云々。 目の前の崖や流れを眺めていると、水の力や自然の怖さが、伝わってくる。危険を少なくするための工事も行われているが、現在でも、船主の中には、道先案内人を雇う者もいるとか。どんなにか多くの船人の命が奪われたか。その悲劇を考えていると、モジリアーニ号の傍を、1隻のクルーズ船が追い越していく。

だが、この先がいただけない。ローレライの伝説が、ハイネの詩で神秘性を帯び、まことしやかに、思い入れたっぷりに、紹介される。「ローレライの美しさと歌声にひかれた船人が、一瞬の油断で命を失いました・・・」。そして、ジルヒャー作曲の歌曲「ローレライ」が流れる。日本でも、近藤朔風作詞(訳)の「ローレライ」が有名で、たいていの人は知っているから、口ずさんでいる人もいる。歌詞を紹介すると・・・。 1、なじかは知らねど 心わびて、

こんな大甘な歌詞には、つい反発したくなり、白けてしまう。ロマンティックな人間でない証拠か? 夫は言う。「いいじゃないか。ローレライを賛美するのは、男性だよ」と。ローレライの印象に違和感があるのは、伝説と現実のギャップだろう。そのひとつが、崖下の道路壁に書いてある、白地に黒の

”Loreley”

の文字だ。なんと無粋なことよ。「ここがローレライです」と、自己主張をする必要があるのだと想像しながら、想い出した。1984年に、フランクフルトでレンタカーをして,ライン川沿いをドライブしたとき、対岸のビューポイントからローレライを眺めている。そのときは,崖そのものに大きく白ペンキで

"Loreley"

と書いてあった。さすがにそれは消されたらしい。そのとき、正直なところ、「これがローレライなの?」と、拍子抜けしたのだった。ハイネが詠い、日本人も口の端に乗せているというのに・・・。今回も船に乗っての通過だが、「宣伝ほどにはね・・・」と呟き、複雑な気持ちになったのだ。以前は断崖の上にあったという「ローレライ像」が、崖下に突き出た岩礁の突端に引っ越して、目新しくなっていたが・・・。 シェーンブルグ城(10世紀建造。レストラン、ホテル、ユースホステルに変身)。グーテンフェルス城(以前はカウプ城という。30年戦争で荒廃し、現在はホテル)。プファルツ城(14世紀建造。中州にある)。シュターレック城(シュターフェン家の居城。現在はユース・ホステル)。ゾーネック城(11世紀初頭の建造で、13世紀には盗賊騎士団の根城となったので、ハプスブルク家により破壊された。19世紀まで再建を繰り返し、現在は国有)。ライヒェンシュタイン城(盗賊団の拠点となったので、13世紀末に破壊された。現在は博物館)。・・・。 次々に登場する城塞は、それぞれの歴史を語りかけているが、詳しくは省く。 12時半頃、リューデスハイムに接岸。 |