|

04/1/19 中東欧六カ国・旅日記 23 プ ラ ハ 城

旅の10日目 10月1日(水)その1 午前中はプラハの市内観光。午後から夜にかけては自由行動の1日だ。昨日から計画を立て、楽しみにしている朝が始まる。 9時。バスでホテル出発。ガイドは沢畑さん。プラハには、現在、15人の日本人ガイドがいるという。経験では、現地の人が自分の生活を踏まえて、日本語でガイドをしてくれるのが、いちばん望ましい。日本人だと、長くその土地に馴染んでいても、またよく勉強していても、どうしてもその国の内面に踏み込めず、日本人の視点でガイドをしているからだ。でも、ガイドが英語で説明したのを、添乗員が通訳するよりは、日本人ガイドの話しを直接聞く方が、まだいい。英語の説明が通訳されると、親切な!補足があったり、肝心な説明が省略されたり、聞く方には、疑問を感じることが、多々あるからだ。なまじ英語だとわかってしまう人もいて、添乗員はやりにくかろう。英語以外の現地の言葉を日本語に通訳するのなら、そもそも現地の言葉を知らないことが多いから、まだいいのだが・・・。個人旅行ならともかく、ツアーの質の良し悪しは、どんな立場の人が観光案内をするかで左右される。ツアーを催行する会社が独自に、日本語を話す現地ガイドを養成するというのは、難しいんでしょうね? まず、プラハ城へ向かう。プラハの街は、他の中東欧の都市に比べると、大きな戦災を被らなかったそうで、古くからの変わらぬ佇まいが、街のあちこちに溢れている。日本でいえば、京都のような街だ。時代物の様式を刻む石造りの建物も、すり減った轍の跡が残る石畳の通りも、通りの交差する場所に現れる広場も、この街の歴史を語り、落ち着きを見せている。それらを眺めながら、戦禍を逃れたこの街が、そんなに遠くない時期、ソ連軍の戦車に踏みにじられたことを思う。 旅に出る前に読んだ「プラハの春、上下」(春江一也著、集英社文庫)は、衝撃だった。著者は、チェコスロヴァキア日本大使館に勤務中、1968年の「プラハの春」に遭遇し、ソ連軍侵攻の第1報を打電した人物だ。物語の詳細は譲るが、ソ連支配下の中東欧の国々の緊張が生々しく描かれ、大国による非情な支配と、支配されている民族の悲劇とを考えさせる内容だった。それに、東ドイツ人女性と日本人外交官のラブ・ロマンスが絡むのだから、一気に読ませ、面白かった。物語の展開に登場する、チェコスロヴァキアの地名やプラハの場所は、観光に役立つ格好の案内にもなった。

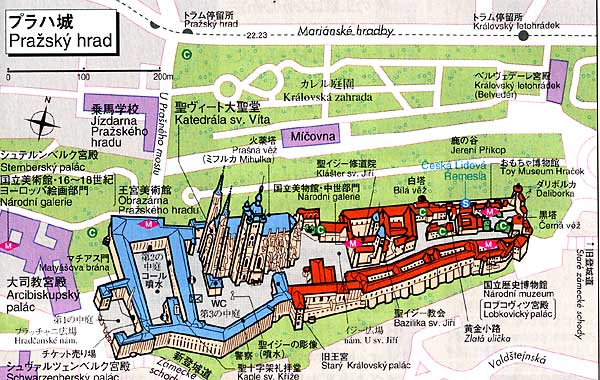

プラハ城は、フラッチャニの丘に建っている。ヴルタヴァ(モルダウ)川対岸を走るバスの車窓から、丘全体を覆うようにして、どっしりと構えている建造物が浮かび上がって見える。ひときわそびえ立つ高い尖塔。渋いレンガ色の屋根瓦。豊かな樹木の緑。それらが融けあって、じつに美しい。「あの丘から眺めるプラハの街は、さぞ素晴らしいだろうな」と、観光への期待が高まっていく。 城郭は、9世紀半ばに建設され始め、カレル4世(1347〜78在位)時代に、現在の姿になったという。城は、長くハプスブルク家の所有で、いわばウイーンの出張所としての役を担った。川を挟んで、城郭のある側はカトリック教徒、旧市街側はプロテスタントが住み、神聖ローマ帝国の宗教問題では、両岸の対立が激しかった歴史がある(前述 フス戦争参照)。その和解の広告となっているのが、カレル橋の幾多の聖像だ(後述)。 入り口のマティアーシュ門の前に、2人の衛兵が立っている。現在、城郭の1角には、大統領府・外務省・文部省などの公的な機関があるので、それらの警備のためだろうか。あるいは、昔からの伝統にのっとって、城の体面を示すものなのだろうか。衛兵は直立不動の姿勢で、観光客が群がって記念写真を撮っていても、目玉ひとつ動かさない。あまりにも厳しい表情なのが、かえって笑いを誘う。「チェコでは、18歳になると、1年間の兵役があります。衛兵になる者は、そこから選ばれるんですよ」と、沢畑さんは言う。 門を入ると、中庭にチェコ国旗がはためいている。「今日は大統領がいますね。旗が出ていますから・・・。 不在の場合は、旗はありませんよ」と、沢畑さんの説明は詳しい。中庭に面する建物の一角は、王宮美術館になっている。ヘルムート・ニュートンの写真展が開かれているらしく、ヌードの大きなポスターが掲げられているのが、ちょっと場違いだ。 中庭を横切ってさらに門を潜ると、大きな「聖ヴィート大聖堂」があった。対岸からも見惚れた、凛と聳えているふたつの尖塔や、高さ約96メートルの青銅葺き丸屋根から伸びる塔が、緑青色に輝いている。首を反らせて見上げるが、外側の複雑な装飾を刻んだ壁を見るのがやっとだ。全貌は、対岸から見るしかないことが、ここに来てわかった。 「この大聖堂は、チェコ・ゴシック期を代表する建物です。この聖堂建築の歴史は、そのまま、国の歴史でもあったんですよ」と、沢畑さんは解説を始める。大聖堂が創建されたのは930年。初めはロトゥンダだった。これは円筒形のシンプルな建築で、ロマネスク様式の典型だ。それが、何度も改築を重ねて、1344年にはゴシック様式になったという。 カレル4世が君臨した時代を含めて、14世紀から15世紀のおよそ100年間、プラハはヨーロッパ最大の町であり、同時に、もっとも美しいゴシックの町でもあった。この時期に建造されたゴシック建造物の名残なのだろう。プラハの街の形容のひとつに「百塔の街」というのがある。さらに、建築に興味のある者には、中世から始まるすべての建築様式が揃う魅力的な街だともいう。 もっとも、大聖堂の建設は遅々として捗らずに、最終的に完成したのは20世紀に入ってからだ。聖ヴァーツラフ殉教1000年の1929年を目指して、建造が続いたというから、息の長い話しになる。だから、堂内に入って目を奪われた数々のステンド・グラスの中に、チェコを代表するアール・ヌーボー画家のアルフォンス・ミュシャ(1860〜1939)が、4万枚のガラス片を使って、1934年に完成したステンド・グラスがあるのも肯ける。パリのノートルダム寺院を真似たという、バラ窓のステンド・グラスは、天地創造の日々を1日毎に表しているが、これも、1921年の完成だ。このバラ窓を造るために、普通は祭壇の正面にあるパイプ・オルガンが、側面の壁に設置されたのだとか。「ほんとだ。音響効果からすれば、珍しい配置だろうね」と、話す。オルガンのパイプは2000本とか。太陽の光を通すステンド・グラスの多彩な色彩と模様が、じつに美しい。余談だが、横浜山手教会のステンド・グラスには、聖ヴィート教会のそれの美しさに惹かれて、カレル橋が描かれているという。 チェコの守護聖人の聖ヴァーツラフの礼拝堂が、聖堂内で、一際目を引く。天井は星形アーチ。壁の下の方には宝石?が填め込まれ、キリスト受難の絵が描かれている。壁の上方の壁画は、聖ヴァーツラフの生涯を描いたものだ。 かつて聖堂の玄関だった黄金の門の正面のモザイク画は「最後の審判」を描いたもの。33色の石英やガラス片が使われ、イタリア人画家のデザインだそうな。 外に出て、少し離れて改めて大聖堂を見上げると、大聖堂の塔の真ん中には、てっぺんにチェコのシンボルの獅子が金色に輝いている。「あれは本物の金ではありませんよ。メッキ・・・」。塔には4つの鐘があって、中でも、1549年にトマーシュ・ヤロシュが造った「ジグムント」と呼ぶ鐘は、チェコ最大だそうだ。「こんな大聖堂を建て、維持してきた支配者が、この街にもいたんだね。政治的には、問題を抱えながら・・・」と、絢爛たる建造物に、複雑な感想が漏れる。 大聖堂のすぐ傍に建つ旧王宮は、歴代ボヘミヤ王の居城として12世紀に建てられ、その後、ハプスブルク家の所有になったものだ。ここのヴラジスラフ・ホールは、建築学上、肋骨状の後期ゴシック式天井として、価値があるのだとか。しっかと柱に支えられた星形アーチの天井は、安定して美しい。元々、晩餐、謁見の間として使われ、戴冠の祝宴や舞踏会、悪天候の時期には騎士の乗馬競技までが催された場所だ。1918年に共和国になり、その後大統領の選挙が行なわれたり、大統領の就任式など国の重要行事に使われている。ホールのバルコニーに出る。ヴァルタヴァ川越しに、旧市街を中心とするプラハ全体が展望できる。この日は残念ながら、もやっていて、きれいなパノラマの眺望は叶えられず。それでも、たくさんの塔が望まれて、なるほど、プラハが百塔の街と呼ばれることを理解した。 さらに進むと、聖イジー教会に辿り着く。プラハ城内で2番目に大きな教会だ。10世紀初頭のロマネスク式の建造物だが、17世紀にバロック式のファサードが加えられて、現在の姿になった。ネポムツキー村のヤン(カレル橋の聖人の1人)の礼拝堂や聖ルドミラ礼拝堂があるし、「天井のエルサレム」「聖母の戴冠」のフレスコ画など、圧倒されるものが続く。 いつもながら、洋の東西を問わず、宗教・信仰が関わるところでは、想像を絶する建造物があり、不思議な感情にとらわれてくる。とにかく、人間が考えるには規模が大きく、建造のために集められた資金の出所を考えながら、驚き、呆れるのだ。

やがて、「黄金の小径」に辿り着いた。軒を連ねる家々の間口は狭く、城壁で行き止まりになる奥行きは、ほんの4〜5メートルほど。16世紀後半に君臨したルドルフ2世(1576〜1612在位、神聖ローマ皇帝兼ハンガリー王兼ボヘミア王)は、不老不死の薬や賢人の石を作らせるために、化学者や錬金術師を集めて、ここに住まわせたという伝説から、黄金の小径という名が付いたという。彼は学識はあったが非実際的な統治者で、1608年のハンガリーの反乱で、弟のマティアス(1612〜19皇帝在位)に王位を譲らざるを得なくなり、ボヘミアに宗教の自由を許した人物だ。錬金術のアイディアはともかく、実際は、王宮を守る狙撃兵や衛兵、宝石職人が、城壁に沿って家を建てて住んだ。初めの頃は、道の両側に家々が並んでいたので、道幅は1メートルくらいしかない路地裏で、女囚牢獄が置かれた時代もあったという。現在は城壁側だけの家が残り、ほとんどがお土産屋になっている。小径の中で、色鮮やかな青色の壁がひときわ目立つ「22番の家」は、作家のフランツ・カフカ(注)が、1917年に仕事場として使って通っていた由。店の中を覗き込みながら、ある朝目覚めたら、芋虫になっていたという「変身」は、ここで書かれたのかと、思いを馳せた。 (注)カフカ(1883〜1924)は、ユダヤ系チェコ人のドイツ語作家。当時のオーストリアのプラハ生まれ。実存主義文学の先駆者として、第2次世界大戦後、世界的に影響をもたらした。彼が生まれ育ったのは、対岸にあるユダヤ人街で、そこへは、午後の自由時間に行くことになる。 プラハ城観光を終えて、ちょうど城門を出るとき、衛兵交代のセレモニーに出くわした。銃を肩に担いだ兵士たちが、歩調を合わせてやってくる。迎える兵士たちと、銃の捧げつつをしながら、キビキビと交代が行われる。生真面目な態度で整然と行われる一連の動作を、じっくりと眺めた。 |